1. Pendahuluan

Sejarah al-Qur’an selalu menjadi topik yang memancing diskusi panjang, baik di kalangan Muslim maupun para sarjana Barat. Bagi umat Islam, al-Qur’an dipahami sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Narasi ini dianggap final, sahih, dan tidak memerlukan verifikasi sejarah karena sudah dilandasi oleh otoritas keimanan. Namun, bagi kalangan akademik Barat, al-Qur’an tidak hanya dipandang sebagai teks religius, melainkan juga sebagai dokumen historis yang memiliki konteks sosial, politik, dan budaya tertentu.

Di titik inilah muncul perbedaan besar. Ulama tradisional berpegang pada riwayat hadis dan tafsir klasik untuk memahami kronologi turunnya wahyu, sementara sarjana Barat lebih memilih pendekatan kritis-historis, termasuk analisis bahasa, struktur teks, serta perbandingan dengan tradisi Semitik lainnya. Debat ini bukan sekadar soal perbedaan metodologi, melainkan juga menyangkut otoritas: siapa yang berhak mendefinisikan sejarah kitab suci?

Teodore Nöldeke, seorang orientalis Jerman, hadir sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam diskusi ini. Lewat karyanya yang monumental, Geschichte des Qorans (Sejarah al-Qur’an), ia mencoba merekonstruksi sejarah teks al-Qur’an dengan metode ilmiah filologi modern. Ia tidak hanya mengkaji bagaimana wahyu diturunkan, tetapi juga bagaimana teks itu dikodifikasi, distandardisasi, hingga menjadi mushaf yang kita kenal sekarang.

Dalam studi orientalis, Nöldeke menempati posisi istimewa. Ia dianggap pelopor dalam membangun fondasi ilmiah kajian al-Qur’an di Eropa. Sebelum dirinya, memang sudah ada usaha-usaha awal dari sarjana Barat untuk menelaah al-Qur’an, tetapi biasanya lebih bersifat apologetik atau bahkan polemis terhadap Islam. Nöldeke berbeda—meski tetap membawa bias orientalis, ia mencoba menawarkan kajian sistematis yang bisa diuji dengan metodologi filologi.

Oleh sebab itu, Geschichte des Qorans menjadi salah satu karya yang paling sering dirujuk hingga kini. Meski tidak semua hipotesis Nöldeke diterima, karyanya tetap dijadikan titik tolak bagi para peneliti modern, baik Muslim maupun non-Muslim.

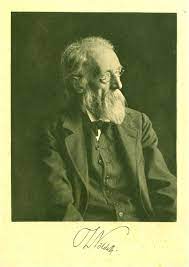

2. Biografi Singkat Teodore Nöldeke

Latar Belakang Intelektual

Teodore Nöldeke lahir pada 2 Maret 1836 di Harburg, Jerman. Ia tumbuh dalam lingkungan akademis yang mendorong minatnya pada bahasa-bahasa kuno. Sejak muda, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang filologi, yaitu studi tentang bahasa dan teks kuno. Pada masa itu, Eropa memang tengah berada dalam gelombang besar kajian filologi, terutama terhadap bahasa Semitik seperti Ibrani, Aram, dan Arab.

Nöldeke menempuh pendidikan tinggi di Göttingen, kemudian melanjutkan ke Berlin, dan sempat memperdalam studinya di Wina. Ia dikenal sebagai murid yang cerdas, cepat menyerap ilmu, dan mampu memadukan disiplin linguistik dengan sejarah. Minatnya pada bahasa Arab klasik membawanya meneliti al-Qur’an, yang ia pandang sebagai teks penting untuk memahami peradaban Arab pra-Islam dan Islam awal.

Kontribusi dalam Studi Islam dan Filologi Semitik

Selain al-Qur’an, Nöldeke juga menaruh perhatian besar pada sastra Arab klasik, puisi pra-Islam, serta hubungan antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa Semitik lain. Ia menghasilkan karya-karya penting tentang tata bahasa Arab, sejarah sastra Arab, hingga studi tentang kisah-kisah Alkitab yang berhubungan dengan tradisi Islam.

Namun, karyanya yang paling monumental tentu adalah Geschichte des Qorans. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1860, dan langsung mendapatkan perhatian luas dari kalangan akademisi. Dengan buku ini, Nöldeke dianggap sebagai pionir studi akademik kritis terhadap al-Qur’an.

Pengaruh Pemikirannya di Dunia Akademik

Pemikiran Nöldeke menyebar luas di Eropa dan kemudian Amerika. Ia menjadi guru bagi banyak orientalis besar lainnya yang melanjutkan kajian al-Qur’an. Bahkan hingga hari ini, periodisasi wahyu yang ia tawarkan masih digunakan sebagai kerangka dasar dalam studi akademik, meskipun telah mengalami berbagai revisi.

Di sisi lain, warisan intelektualnya juga menimbulkan perdebatan panjang di dunia Muslim. Banyak ulama yang menolak pendekatannya karena dianggap mereduksi al-Qur’an dari wahyu ilahi menjadi sekadar teks historis. Meski begitu, tidak sedikit pula sarjana Muslim modern yang berusaha memahami atau bahkan mengadaptasi sebagian pemikirannya untuk kepentingan kajian kontemporer.

3. Latar Belakang Penulisan Geschichte des Qorans

Tujuan Penulisan Karya Ini

Nöldeke menulis Geschichte des Qorans bukan dengan niat religius, melainkan akademik. Ia ingin mengungkap bagaimana al-Qur’an terbentuk, berkembang, dan dikodifikasi dalam sejarah. Baginya, memahami sejarah al-Qur’an penting bukan hanya untuk studi Islam, tetapi juga untuk memahami dinamika masyarakat Arab abad ke-7.

Tujuan utama buku ini adalah:

- Menyusun kronologi turunnya wahyu berdasarkan analisis bahasa dan tema.

- Menjelaskan proses kodifikasi teks al-Qur’an setelah wafatnya Nabi Muhammad.

- Mengkaji perbedaan bacaan (qirā’āt) dan variasi mushaf yang ada di masa awal Islam.

Sumber-Sumber yang Digunakan Nöldeke

Dalam penelitiannya, Nöldeke mengandalkan berbagai sumber, di antaranya:

- Riwayat dari kitab-kitab tafsir klasik, seperti tafsir al-Tabari.

- Literatur hadis yang membicarakan proses turunnya wahyu dan kodifikasi mushaf.

- Analisis linguistik terhadap teks al-Qur’an itu sendiri.

- Perbandingan dengan bahasa dan sastra Arab pra-Islam.

Namun, berbeda dengan ulama Muslim yang menerima riwayat hadis sebagai otoritatif, Nöldeke sering kali meragukan keotentikan riwayat tersebut. Ia lebih mengandalkan analisis filologi untuk menentukan kronologi.

Revisi dan Perkembangan Edisi Berikutnya

Edisi pertama Geschichte des Qorans diterbitkan pada 1860. Namun, karya ini kemudian diperluas dan direvisi oleh murid-muridnya, seperti Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträsser, dan Otto Pretzl. Versi revisi ini bahkan lebih komprehensif, membahas tidak hanya kronologi wahyu, tetapi juga sejarah bacaan, mushaf-mushaf non-Utsmani, hingga perkembangan tradisi tafsir.

Dengan begitu, Geschichte des Qorans tidak hanya berdiri sebagai karya tunggal Nöldeke, tetapi juga sebagai proyek intelektual kolektif yang terus berkembang.

4. Metodologi Nöldeke dalam Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an

Pendekatan Filologi dan Kritik Teks

Nöldeke menggunakan pendekatan filologi sebagai dasar analisisnya. Ia membandingkan gaya bahasa, kosakata, dan struktur ayat untuk menentukan periode turunnya wahyu. Misalnya, ia menilai bahwa ayat-ayat Mekah awal cenderung pendek, puitis, dan penuh dengan seruan eskatologis, sedangkan ayat-ayat Madinah lebih panjang, normatif, dan penuh dengan aturan hukum.

Metode ini mirip dengan cara para filolog Eropa menganalisis teks Alkitab. Namun, di mata sebagian Muslim, metode ini problematis karena dianggap mengabaikan dimensi ilahiah wahyu.

Analisis Kronologi Wahyu

Nöldeke menolak kronologi tradisional yang disusun oleh ulama Muslim. Ia menyusun kronologi baru berdasarkan analisis internal teks. Periodisasi ini kemudian terkenal dengan sebutan “periodisasi Nöldeke,” yang membagi wahyu ke dalam empat fase besar (Mekah awal, Mekah tengah, Mekah akhir, dan Madinah).

Perbandingan dengan Tradisi Islam Klasik

Salah satu ciri khas metodologi Nöldeke adalah membandingkan temuannya dengan tradisi Islam klasik. Ia tidak serta-merta menolak semua riwayat Muslim, tetapi memfilternya dengan kriteria kritis. Jika sebuah riwayat selaras dengan analisis filologi, ia menerimanya; jika tidak, ia menolaknya.

5. Periodisasi Wahyu Menurut Nöldeke

Periode Mekah Awal

Dalam periode ini, menurut Nöldeke, wahyu ditandai oleh gaya bahasa yang pendek, penuh dengan ritme puitis, dan dominasi tema-tema eskatologis seperti kiamat, surga, dan neraka. Ayat-ayatnya penuh dengan kata-kata emosional yang ditujukan untuk menggugah hati kaum Quraisy.

Tema yang muncul pada fase ini lebih bersifat teologis fundamental: penegasan keesaan Allah, ancaman bagi penyembah berhala, dan peringatan tentang hari pembalasan. Surah-surah seperti al-‘Alaq, al-Muddatstsir, dan al-Qari‘ah termasuk dalam kategori ini.

Nöldeke menilai bahwa periode ini menunjukkan pengaruh kuat tradisi Yahudi-Kristen yang sudah dikenal di jazirah Arab. Ia berargumen bahwa gaya apokaliptik pada wahyu awal mirip dengan teks-teks apokaliptik Yahudi.

Periode Mekah Tengah

Menurut Nöldeke, periode Mekah tengah merupakan fase penting dalam perkembangan wahyu. Jika pada periode awal ayat-ayat bersifat pendek, emosional, dan penuh ancaman tentang kiamat, maka pada fase Mekah tengah al-Qur’an mulai menunjukkan gaya bahasa yang lebih panjang, retoris, serta berisi argumen-argumen logis untuk meneguhkan keimanan.

Tema utama pada periode ini adalah pembuktian tentang kerasulan Nabi Muhammad, argumen tentang tauhid, serta kisah-kisah nabi terdahulu. Nöldeke menilai bahwa pada fase ini Muhammad mulai berhadapan dengan penentangan yang lebih keras dari kaum Quraisy. Karena itu, wahyu yang turun tidak hanya berupa peringatan apokaliptik, tetapi juga pembelaan intelektual terhadap kenabian.

Ayat-ayat Mekah tengah lebih terstruktur, kadang panjang, dan mengandung kisah-kisah yang diceritakan dengan detail. Misalnya, kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, atau Nabi Ibrahim sering muncul sebagai bahan perbandingan dengan Nabi Muhammad. Kisah-kisah ini dipakai untuk menegaskan bahwa perlawanan Quraisy terhadap Muhammad sama seperti penentangan umat terdahulu terhadap nabi mereka.

Dalam kerangka Nöldeke, surah-surah yang dianggap termasuk periode ini adalah al-Kahfi, Maryam, al-Anbiya’, dan sebagian besar ayat dari al-Isra’. Ciri linguistiknya adalah penggunaan kalimat yang lebih panjang dan adanya pergeseran gaya dari sangat puitis ke arah narasi yang lebih argumentatif.

Menurut Nöldeke, fase ini menunjukkan bahwa Muhammad semakin yakin akan misinya sebagai nabi universal, bukan sekadar pemberi peringatan lokal di Mekah. Karena itu, pesan wahyu pun semakin meluas, melibatkan kisah sejarah umat terdahulu dan janji kemenangan bagi orang beriman.

Periode Mekah Akhir

Fase Mekah akhir menurut Nöldeke menandai puncak ketegangan antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy. Pada periode ini, ayat-ayat semakin panjang, penuh dengan retorika, dan mulai mengandung unsur-unsur hukum serta aturan-aturan sosial, meskipun belum sekompleks wahyu Madinah.

Tema besar pada fase ini adalah pembentukan identitas umat Islam sebagai komunitas yang berbeda dari kaum Quraisy. Al-Qur’an tidak hanya menegaskan tauhid, tetapi juga memperkenalkan konsep ibadah yang lebih teratur, seperti salat dan puasa. Selain itu, ayat-ayat mulai menyinggung soal perbedaan dengan Yahudi dan Nasrani, meskipun masih dalam bentuk dialog, bukan konfrontasi.

Dari segi gaya, Nöldeke menilai ayat-ayat Mekah akhir cenderung lebih panjang, terstruktur, dan naratif. Surah-surah seperti Yunus, Hud, Yusuf, dan al-Isra’ masuk dalam kategori ini. Menariknya, surah Yusuf menampilkan kisah panjang yang koheren, berbeda dengan surah-surah sebelumnya yang sering memuat potongan kisah.

Menurut Nöldeke, hal ini menunjukkan bahwa Muhammad dan para pengikutnya sudah semakin matang dalam membentuk narasi keagamaan. Selain itu, periode ini juga memperlihatkan adanya peralihan dari sekadar dakwah moral ke arah pembentukan norma sosial yang lebih jelas.

Nöldeke berargumen bahwa fase Mekah akhir menjadi jembatan menuju wahyu Madinah. Jika pada periode awal al-Qur’an lebih bersifat spiritual dan eskatologis, maka pada fase ini ia sudah mengarah pada sistem sosial dan hukum yang kelak berkembang penuh di Madinah.

Periode Madinah

Periode Madinah adalah fase terakhir dalam periodisasi Nöldeke. Menurutnya, wahyu Madinah sangat berbeda dengan wahyu Mekah, baik dari segi gaya maupun isi. Jika di Mekah ayat-ayat lebih bersifat spiritual, teologis, dan penuh ancaman kiamat, maka di Madinah wahyu lebih panjang, argumentatif, dan normatif.

Tema besar periode Madinah adalah pembentukan masyarakat Islam sebagai komunitas politik dan sosial. Al-Qur’an mulai memuat hukum-hukum tentang perkawinan, warisan, jihad, hubungan antaragama, serta aturan hidup bermasyarakat. Di sini, Muhammad tidak lagi hanya sebagai nabi yang memperingatkan, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan hukum bagi umat Islam.

Surah-surah yang dianggap Madinah oleh Nöldeke antara lain al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa’, al-Ma’idah, dan al-Tawbah. Ciri linguistiknya adalah ayat-ayat yang panjang, penuh instruksi, serta lebih berorientasi pada regulasi sosial ketimbang retorika puitis.

Nöldeke menekankan bahwa perbedaan ini menunjukkan pergeseran fungsi wahyu: dari teks keagamaan yang menekankan iman dan eskatologi menjadi teks hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Dalam kerangka historis, ia menilai bahwa transformasi ini wajar karena Muhammad di Madinah berperan sebagai pemimpin negara-kota yang membutuhkan aturan hukum.

Selain itu, Nöldeke juga melihat adanya interaksi dengan komunitas Yahudi di Madinah yang berpengaruh pada isi wahyu. Banyak ayat yang berbicara tentang Yahudi, Nasrani, dan hubungan umat Islam dengan “ahlul kitab.” Perdebatan dengan mereka menjadi salah satu ciri khas wahyu Madinah.

Dengan demikian, periode Madinah menurut Nöldeke adalah fase penyempurna. Di sinilah al-Qur’an tampil bukan hanya sebagai kitab spiritual, tetapi juga sebagai konstitusi sosial-politik bagi umat Islam awal.

6. Pandangan Nöldeke tentang Kodifikasi al-Qur’an

Peran Abu Bakar dan Utsman

Menurut tradisi Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad, al-Qur’an dikumpulkan pertama kali atas perintah Khalifah Abu Bakar, lalu disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Riwayat ini diterima sebagai bagian penting dari sejarah mushaf Utsmani. Namun, Nöldeke melihat proses ini dengan kacamata berbeda.

Ia berpendapat bahwa mushaf yang ada sekarang bukanlah sekadar salinan persis dari wahyu yang diterima Nabi, melainkan hasil proses kodifikasi yang cukup kompleks. Abu Bakar memang disebut-sebut memerintahkan pengumpulan lembaran-lembaran wahyu, tetapi Nöldeke meragukan keotentikan riwayat ini. Ia menilai bahwa pengumpulan sebenarnya baru terjadi lebih sistematis pada masa Utsman.

Nöldeke juga menyoroti alasan di balik proyek kodifikasi Utsman. Menurutnya, penyatuan mushaf bukan hanya soal keagamaan, tetapi juga politik. Dengan mushaf resmi, Utsman bisa menyatukan umat Islam yang mulai meluas ke berbagai wilayah. Langkah ini, dalam pandangan Nöldeke, merupakan bentuk standarisasi teks agar tidak terjadi perbedaan besar antarwilayah.

Isu Perbedaan Bacaan (Qirā’āt)

Salah satu perhatian utama Nöldeke adalah adanya perbedaan bacaan atau qirā’āt dalam tradisi Islam. Menurut sumber-sumber klasik, para sahabat memiliki cara membaca yang kadang berbeda. Sebagian bacaan ini kemudian dikukuhkan dalam ilmu qira’at, sedangkan yang lain dianggap menyimpang.

Nöldeke menilai bahwa keragaman ini menunjukkan al-Qur’an pada masa awal belum sepenuhnya baku. Variasi itu bisa terjadi karena perbedaan dialek, tradisi lisan, atau bahkan ingatan manusia. Baginya, hal ini membuktikan bahwa teks al-Qur’an melewati proses evolusi, bukan langsung hadir dalam bentuk final seperti yang diyakini umat Islam.

Kontroversi Mushaf Utsmani

Riwayat klasik menyebutkan bahwa Khalifah Utsman membakar mushaf-mushaf lain setelah mushaf standar selesai dikodifikasi. Bagi umat Islam, tindakan ini dianggap langkah bijak untuk mencegah perpecahan. Namun, Nöldeke melihatnya sebagai bukti adanya keragaman tekstual yang signifikan di masa awal.

Ia berpendapat bahwa tindakan Utsman secara tidak langsung menghapus jejak sejarah variasi teks yang mungkin berbeda dengan mushaf standar. Karena itu, kajian kritis modern menghadapi keterbatasan besar: kita hanya memiliki mushaf Utsmani, sementara tradisi teks alternatif telah hilang.

7. Kritik Nöldeke terhadap Narasi Tradisional

Perbedaan dengan Riwayat al-Tabari

Al-Tabari (w. 923 M) adalah salah satu mufasir besar Islam yang menyajikan banyak riwayat tentang turunnya al-Qur’an. Namun, Nöldeke menilai bahwa riwayat-riwayat ini sering kali kontradiktif dan lebih bersifat teologis daripada historis. Misalnya, tentang urutan turunnya surah, tradisi Muslim memiliki banyak perbedaan, dan hal ini menurut Nöldeke menunjukkan bahwa umat Islam sendiri tidak sepenuhnya sepakat.

Ia membandingkan narasi al-Tabari dengan analisis filologisnya sendiri, lalu menyimpulkan bahwa tradisi Muslim cenderung menata sejarah al-Qur’an untuk kepentingan teologis, bukan berdasarkan bukti objektif.

Penilaian atas Keotentikan Hadis Kodifikasi

Hadis-hadis tentang pengumpulan al-Qur’an menjadi sumber penting dalam narasi Islam. Namun, Nöldeke mempertanyakan otoritasnya. Ia menilai hadis-hadis tersebut baru muncul setelah beberapa generasi, sehingga tidak bisa dijadikan bukti langsung tentang peristiwa sejarah di masa Nabi.

Menurutnya, hadis lebih sering digunakan untuk membenarkan praktik yang sudah mapan ketimbang menjadi catatan sejarah yang akurat. Karena itu, ia menilai kisah kodifikasi al-Qur’an harus diperlakukan dengan skeptis.

Pertentangan dengan Pandangan Ulama Muslim

Pandangan Nöldeke jelas bertentangan dengan mayoritas ulama Muslim. Jika ulama menegaskan bahwa al-Qur’an adalah wahyu yang terjaga keasliannya sejak awal, Nöldeke menilai bahwa teks al-Qur’an melalui proses sejarah manusiawi. Perbedaan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyentuh fondasi keyakinan.

Tidak mengherankan jika banyak ulama Muslim menolak mentah-mentah rekonstruksi Nöldeke. Mereka melihatnya sebagai upaya mereduksi kesakralan wahyu menjadi sekadar dokumen sejarah.

8. Pengaruh Geschichte des Qorans di Dunia Akademik Barat

Penerimaan dan Kritik dari Kalangan Orientalis

Sejak diterbitkan pada 1860, karya ini langsung mendapat tempat penting di kalangan orientalis. Banyak sarjana yang menganggap periodisasi Nöldeke sebagai kerangka dasar dalam studi al-Qur’an. Bahkan hingga kini, banyak karya modern yang masih merujuk padanya.

Namun, kritik juga muncul. Sebagian sarjana menilai Nöldeke terlalu bergantung pada asumsi filologis, sementara bukti historisnya minim. Yang lain menilai bahwa ia terlalu skeptis terhadap tradisi Islam, sehingga menutup kemungkinan adanya kebenaran dalam riwayat Muslim.

Dampak terhadap Studi Islam Modern

Di perguruan tinggi Eropa dan Amerika, Geschichte des Qorans menjadi rujukan utama. Ia membentuk cara pandang bahwa al-Qur’an bisa dipelajari secara historis, sama seperti teks-teks kuno lain. Pendekatan ini kemudian memengaruhi generasi orientalis berikutnya, seperti Goldziher, Arthur Jeffery, dan Richard Bell.

Bahkan di dunia Muslim sendiri, sebagian akademisi mulai membuka ruang untuk mengkaji al-Qur’an secara historis, meskipun dengan hati-hati.

Relevansi dalam Kajian Al-Qur’an Kontemporer

Hari ini, karya Nöldeke tetap relevan. Banyak sarjana kontemporer masih menggunakan periodisasinya, meski dengan revisi. Dalam studi interdisipliner yang menggabungkan arkeologi, manuskrip kuno, dan linguistik digital, kerangka Nöldeke tetap menjadi fondasi penting.

Namun, bagi umat Islam, karya ini tetap menjadi tantangan: bagaimana merespons kajian kritis Barat tanpa mengorbankan keyakinan tentang kesucian al-Qur’an?

9. Respon Ulama Muslim terhadap Nöldeke

Kritik atas Pendekatan Historis-Kritis

Mayoritas ulama Muslim menolak pendekatan Nöldeke karena dianggap menghilangkan dimensi wahyu. Menurut mereka, al-Qur’an tidak bisa diperlakukan hanya sebagai teks biasa, melainkan harus dipahami sebagai firman Allah yang terjaga. Pendekatan historis-kritis dianggap menempatkan teks suci setara dengan literatur manusia, yang bagi ulama adalah bentuk reduksionisme.

Banyak ulama menulis bantahan terhadap pandangan orientalis, dengan menegaskan bahwa al-Qur’an sudah dikumpulkan sejak masa Nabi melalui hafalan para sahabat. Mereka menekankan bahwa tradisi lisan dalam masyarakat Arab begitu kuat sehingga mustahil al-Qur’an mengalami perubahan signifikan.

Upaya Menyajikan Alternatif Islam

Sebagian sarjana Muslim modern mencoba menjawab tantangan ini dengan menawarkan kajian yang menggabungkan tradisi Islam dan pendekatan ilmiah. Misalnya, dengan meneliti manuskrip kuno al-Qur’an untuk membuktikan konsistensi mushaf Utsmani dengan riwayat tradisional.

Pendekatan ini berusaha menunjukkan bahwa metode ilmiah tidak selalu bertentangan dengan keyakinan, melainkan bisa saling melengkapi.

Dialog dan Ketegangan dalam Studi al-Qur’an

Meskipun terdapat banyak ketegangan, ada juga upaya membangun dialog. Beberapa akademisi Muslim menilai penting mempelajari karya Nöldeke untuk memahami cara pandang Barat terhadap al-Qur’an. Dengan demikian, umat Islam bisa lebih siap merespons, bukan sekadar menolak.

Di sisi lain, sebagian kalangan tetap menolak mentah-mentah karena khawatir membuka ruang relativisme yang bisa mengikis iman.

10. Analisis Kritis terhadap Pemikiran Nöldeke

Kelebihan Karya Geschichte des Qorans

Tidak bisa dipungkiri, karya Nöldeke memiliki banyak kelebihan. Ia memperkenalkan metodologi ilmiah dalam studi al-Qur’an, membangun kerangka periodisasi yang sistematis, dan membuka ruang penelitian baru. Karyanya juga membuat studi al-Qur’an di Barat menjadi disiplin akademik yang serius, bukan sekadar polemik keagamaan.

Kelemahan dan Bias Orientalis

Namun, karyanya juga tidak luput dari kelemahan. Pertama, Nöldeke terlalu bergantung pada analisis bahasa, sehingga sering kali bersifat spekulatif. Kedua, ia membawa bias orientalis yang cenderung meragukan tradisi Islam tanpa memberi ruang cukup bagi validitasnya. Ketiga, ia kurang memperhatikan tradisi hafalan yang menjadi ciri khas masyarakat Arab.

Relevansi untuk Studi Lintas Agama

Meskipun demikian, karya Nöldeke tetap relevan untuk studi lintas agama. Dengan kerangka kritis, umat beragama bisa melihat bagaimana teks suci berkembang dalam konteks sejarahnya. Bahkan, karya ini bisa menjadi pintu masuk untuk dialog antara Islam dan Barat, meskipun penuh tantangan.

11. Perbandingan Nöldeke dengan Orientalis Lain

Goldziher dan Kritik Hadis

Ignaz Goldziher, seorang orientalis Hungaria, dikenal dengan kritiknya terhadap hadis. Menurut Goldziher, banyak hadis yang muncul bukan dari masa Nabi, melainkan hasil konstruksi politik dan teologis pada abad-abad berikutnya. Jika Nöldeke fokus pada filologi al-Qur’an, Goldziher menyoroti hadis sebagai sumber sejarah Islam awal.

Keduanya memiliki titik temu: sama-sama skeptis terhadap narasi tradisional Islam. Nöldeke meragukan kronologi wahyu versi Muslim, sedangkan Goldziher meragukan otoritas hadis. Dalam studi modern, keduanya sering dipandang sebagai pelopor pendekatan historis-kritis yang membentuk dasar kajian Islam di Barat.

Namun, ada perbedaan: Nöldeke tetap memberi ruang pada sebagian riwayat Muslim jika sesuai dengan analisis filologinya, sementara Goldziher lebih tegas menolak otoritas hadis sebagai catatan sejarah. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana pendekatan orientalis saling melengkapi dalam membangun gambaran alternatif tentang Islam awal.

Arthur Jeffery dan Kajian Qirā’āt

Arthur Jeffery, orientalis asal Australia, dikenal lewat karyanya tentang varian teks al-Qur’an. Ia meneliti perbedaan bacaan (qirā’āt) dan mushaf-mushaf selain mushaf Utsmani. Dalam hal ini, ia melanjutkan jejak Nöldeke, tetapi dengan fokus lebih tajam pada manuskrip dan varian bacaan.

Jika Nöldeke menyimpulkan bahwa adanya qirā’āt membuktikan keragaman awal teks al-Qur’an, Jeffery mengumpulkan bukti konkret dari riwayat klasik yang mencatat bacaan berbeda para sahabat. Ia menulis Materials for the History of the Text of the Qur’an, sebuah karya monumental yang menjadi pelengkap penting bagi Geschichte des Qorans.

Dengan demikian, Jeffery bisa dipandang sebagai penerus sekaligus penguat tesis Nöldeke tentang evolusi teks al-Qur’an.

Richard Bell dan Struktur Surah

Richard Bell, seorang orientalis asal Skotlandia, menempuh pendekatan berbeda. Ia lebih tertarik pada struktur dan susunan surah al-Qur’an. Menurutnya, banyak surah yang tidak memiliki susunan linear, melainkan hasil penggabungan bagian-bagian yang diturunkan pada waktu berbeda.

Dalam hal ini, Bell memperluas analisis Nöldeke. Jika Nöldeke menekankan kronologi periodisasi wahyu, Bell menekankan rekonstruksi internal teks, seakan-akan surah-surah itu dirakit dari potongan-potongan ayat yang terpisah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa karya Nöldeke bukanlah akhir dari kajian orientalis, melainkan batu loncatan bagi generasi berikutnya.

12. Warisan Intelektual Nöldeke

Pengaruh dalam Studi Filologi Semitik

Nöldeke bukan hanya penting bagi studi Islam, tetapi juga bagi filologi Semitik secara umum. Ia meletakkan dasar-dasar analisis perbandingan antara bahasa Arab, Ibrani, Aram, dan bahasa Semitik lainnya. Metodologinya membuka jalan bagi kajian lintas teks antara al-Qur’an dan kitab suci lain, seperti Alkitab.

Karyanya memperlihatkan bagaimana bahasa Arab klasik tidak bisa dipisahkan dari tradisi Semitik yang lebih luas. Dengan demikian, ia membantu membentuk pemahaman baru tentang posisi al-Qur’an dalam sejarah literatur kuno Timur Tengah.

Inspirasi bagi Penelitian Selanjutnya

Generasi sarjana setelah Nöldeke terus mengembangkan idenya. Schwally, Bergsträsser, dan Pretzl memperluas Geschichte des Qorans dengan menambahkan bab-bab baru. Di abad ke-20, para orientalis seperti Jeffery dan Bell mengolah kembali kerangka Nöldeke untuk meneliti manuskrip dan varian teks.

Hingga kini, studi filologi digital dan kajian manuskrip kuno al-Qur’an (seperti yang ditemukan di Sana’a, Yaman) masih merujuk pada periodisasi Nöldeke sebagai titik awal analisis. Ini membuktikan bahwa meskipun sudah lebih dari satu abad, warisan Nöldeke tetap hidup.

Posisi Karya Ini dalam Historiografi al-Qur’an

Dalam historiografi al-Qur’an, Geschichte des Qorans dipandang sebagai karya pionir. Ia membuka jalan bagi kajian modern, sekaligus memicu perdebatan panjang dengan dunia Islam. Bahkan, sebagian sarjana Muslim kontemporer mengakui bahwa tidak mungkin mengabaikan karya Nöldeke, meskipun mereka menolaknya.

Dengan kata lain, karya ini menempati posisi ganda: sebagai fondasi akademik dalam studi Barat, dan sebagai tantangan intelektual bagi umat Islam.

13. Implikasi Studi Nöldeke bagi Umat Islam

Tantangan terhadap Pemahaman Tradisional

Bagi umat Islam, karya Nöldeke membawa tantangan besar. Ia menggeser al-Qur’an dari posisi wahyu ilahi yang turun final ke posisi teks yang berkembang historis. Jika diterima mentah-mentah, pandangan ini bisa mengguncang keyakinan tentang kesempurnaan mushaf Utsmani.

Namun, di sisi lain, tantangan ini bisa mendorong umat Islam untuk memperkuat argumen tradisional dengan penelitian yang lebih kritis dan modern. Misalnya, dengan memanfaatkan studi manuskrip kuno untuk membuktikan konsistensi teks al-Qur’an.

Perluasan Perspektif dalam Kajian al-Qur’an

Meskipun kontroversial, karya Nöldeke memberi perspektif baru. Dengan pendekatan historis, umat Islam bisa lebih memahami konteks sosio-politik turunnya wahyu. Ini tidak harus melemahkan iman, melainkan bisa memperkaya tafsir.

Sebagian sarjana Muslim kontemporer mulai mengadopsi pendekatan interdisipliner, menggabungkan tafsir tradisional dengan sejarah, antropologi, dan linguistik. Dengan cara ini, al-Qur’an dipelajari lebih luas tanpa kehilangan aspek spiritualnya.

Menjembatani Dialog antara Barat dan Dunia Islam

Karya Nöldeke juga menjadi titik pertemuan—atau titik benturan—antara Islam dan Barat. Meski awalnya penuh kecurigaan, kini semakin banyak upaya membangun dialog akademik. Umat Islam yang memahami karya Nöldeke dengan baik akan lebih siap menghadapi kritik Barat. Sebaliknya, sarjana Barat yang memahami sensitivitas Muslim bisa menyajikan kajian yang lebih bijaksana.

Dengan demikian, Geschichte des Qorans tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga sebagai jembatan dalam dialog lintas budaya dan agama.

14. Kesimpulan

Rekonstruksi Teodore Nöldeke dalam Geschichte des Qorans adalah tonggak penting dalam studi al-Qur’an. Ia memperkenalkan pendekatan filologi dan kritik teks untuk menata kronologi wahyu, menyoroti proses kodifikasi mushaf, serta membuka diskusi tentang keragaman bacaan.

Meski sarat bias orientalis dan menimbulkan perdebatan panjang, karya ini tetap relevan. Bagi akademisi Barat, ia menjadi fondasi kajian kritis. Bagi umat Islam, ia menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkaya pemahaman al-Qur’an dengan pendekatan modern.

Akhirnya, terlepas dari perbedaan metodologi dan keyakinan, Geschichte des Qorans membuktikan bahwa al-Qur’an adalah teks yang tidak hanya sakral bagi umat Islam, tetapi juga penting dalam studi sejarah peradaban manusia.

References

-

Nöldeke, Theodor. Geschichte des Qorans. Göttingen: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1860.

-

Nöldeke, Theodor, Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträsser, & Otto Pretzl. Geschichte des Qorans. 2nd ed. Leipzig: Dieterich, 1909–1938.

-

Goldziher, Ignaz. Muhammedanische Studien. Halle: Max Niemeyer, 1889–1890.

-

Jeffery, Arthur. Materials for the History of the Text of the Qur’an. Leiden: Brill, 1937.

-

Bell, Richard. The Qur’an: Translated with a Critical Re-arrangement of the Surahs. Edinburgh: T. & T. Clark, 1937–1939.

-

Burton, John. The Collection of the Qur’an. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

-

Wansbrough, John. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. Oxford: Oxford University Press, 1977.

-

Neuwirth, Angelika. The Qur’an and Its Historical Context. London: Routledge, 2008.

-

Sinai, Nicolai. The Qur’an: A Historical-Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

-

Motzki, Harald. The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools. Leiden: Brill, 2002.

-

Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, n.d.

-

Ibn Hajar al-‘Asqalani. Al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah. Cairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

-

Suyuthi, Jalal al-Din. Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Cairo: Dar al-Kutub, n.d.