Pengantar tentang Orientalisme

Definisi Orientalisme

Orientalisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara pandang, kajian, dan representasi dunia Barat terhadap dunia Timur. Secara sederhana, orientalisme adalah studi tentang “Timur”—termasuk budaya, tradisi, bahasa, sastra, sejarah, hingga agama-agama Timur—yang dilakukan oleh para sarjana Barat. Namun, istilah ini bukan sekadar tentang studi akademik, melainkan juga memuat dimensi politik, kekuasaan, dan ideologi.

Edward Said, seorang pemikir Palestina-Amerika, dalam bukunya Orientalism (1978), menjelaskan bahwa orientalisme tidak netral, melainkan sarat kepentingan Barat dalam mengkonstruksi citra Timur sebagai “eksotik”, “primitif”, “irasional”, dan “terbelakang” dibandingkan Barat yang digambarkan sebagai “modern”, “rasional”, dan “superior”. Dengan kata lain, orientalisme adalah alat wacana untuk menguatkan dominasi Barat atas Timur.

Selain definisi Edward Said, sebelum abad ke-20, orientalisme lebih dikenal sebagai disiplin ilmiah di Eropa yang mencakup studi bahasa-bahasa Semit, kajian teks-teks klasik Timur Tengah, serta pengetahuan tentang India, Cina, dan dunia Islam. Namun, seiring perkembangan, istilah ini mengalami perubahan makna: dari studi ilmiah menjadi kritik ideologis tentang bagaimana Barat membingkai Timur.

Penting dipahami bahwa orientalisme tidak selalu negatif. Banyak orientalis yang benar-benar menaruh minat besar pada kebudayaan Timur, menerjemahkan naskah kuno, dan menyebarluaskan warisan pengetahuan dari dunia Timur ke Barat. Namun, karena sebagian besar kajian ini dilakukan dalam konteks kolonialisme, maka orientalisme seringkali menjadi alat justifikasi politik penjajahan.

Latar Belakang Munculnya Orientalisme

Orientalisme muncul karena interaksi panjang antara Barat dan Timur. Sejak zaman kuno, bangsa Eropa sudah memiliki rasa ingin tahu terhadap dunia Timur yang dianggap misterius dan kaya. Hubungan dagang, ekspedisi militer, dan perjalanan religius (seperti Perang Salib) membuka jalan bagi orang Eropa untuk mempelajari kebudayaan Timur.

Pada Abad Pertengahan, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, sementara Eropa masih berada dalam kegelapan intelektual. Banyak karya filsafat Yunani, kedokteran, matematika, dan astronomi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu kemudian diperkenalkan kembali ke Eropa. Dari sinilah lahir minat Eropa untuk mempelajari Timur.

Selain itu, kolonialisme menjadi faktor besar dalam berkembangnya orientalisme. Bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol menguasai banyak wilayah di Asia dan Afrika. Untuk mengontrol koloni, mereka membutuhkan pemahaman mendalam tentang bahasa, agama, dan adat istiadat masyarakat Timur. Maka, orientalisme berkembang pesat sebagai bagian dari strategi politik kolonial.

Singkatnya, orientalisme muncul dari kombinasi antara rasa ingin tahu ilmiah, interaksi budaya, serta kepentingan politik dan ekonomi. Ia bukan sekadar wacana akademis, melainkan bagian dari sejarah panjang relasi kekuasaan antara Barat dan Timur.

Asal-Usul Orientalisme di Barat

Hubungan Dunia Barat dengan Dunia Timur

Sejak awal, hubungan antara Barat dan Timur penuh dengan rasa ingin tahu, kekaguman, sekaligus prasangka. Timur dianggap sebagai dunia yang penuh misteri—dengan budaya, agama, dan tradisi yang berbeda jauh dari Barat. Hal ini melahirkan citra “eksotisme Timur”, yang banyak digambarkan dalam sastra, seni lukis, hingga catatan perjalanan para penjelajah Eropa.

Salah satu titik penting dalam sejarah hubungan Barat dan Timur adalah Perang Salib (abad ke-11 hingga ke-13). Meskipun tujuan utamanya adalah merebut Tanah Suci, Perang Salib juga mempertemukan Barat dengan kebudayaan Islam yang jauh lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kontak ini memperluas wawasan orang Eropa tentang Timur, meskipun sering dibingkai dengan prasangka dan stereotip.

Selain itu, jalur perdagangan juga memainkan peran besar. Jalur Sutra yang menghubungkan Asia dengan Eropa membawa komoditas berharga seperti rempah-rempah, sutra, dan keramik. Dari perdagangan inilah lahir minat Eropa untuk memahami kebudayaan Asia. Marco Polo, misalnya, dengan kisah perjalanannya ke Tiongkok, menjadi simbol awal orientalisme yang memadukan kekaguman sekaligus mitos tentang Timur.

Namun, hubungan ini juga ditandai dengan ketidaksetaraan. Seiring berkembangnya kolonialisme, Barat semakin menempatkan dirinya sebagai “penguasa” dan Timur sebagai “objek” yang harus dipelajari. Hubungan inilah yang melahirkan paradigma orientalisme sebagai bentuk dominasi wacana Barat terhadap Timur.

Pengaruh Zaman Penjajahan terhadap Kajian Orientalisme

Era kolonialisme adalah masa keemasan sekaligus masa paling problematis bagi perkembangan orientalisme. Seiring bangsa-bangsa Eropa menguasai wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah, studi orientalisme dijadikan instrumen untuk memahami sekaligus mengendalikan masyarakat jajahan.

Sebagai contoh, di India, Inggris mendirikan lembaga kajian bahasa dan budaya untuk melatih para administrator kolonial. Mereka mempelajari bahasa Sanskerta, teks-teks klasik Hindu, dan hukum Islam untuk memahami struktur sosial masyarakat India. Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk memperkuat kekuasaan kolonial.

Demikian pula di dunia Arab dan Mesir, Prancis mengembangkan studi tentang budaya dan sejarah Islam. Napoleon Bonaparte, ketika menaklukkan Mesir pada tahun 1798, membawa serta sekelompok besar ilmuwan dan orientalis untuk mempelajari Mesir secara detail. Hasilnya adalah karya monumental Description de l’Égypte, yang menggambarkan sejarah, arsitektur, flora, fauna, dan kebudayaan Mesir.

Dalam konteks kolonialisme, orientalisme tidak hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga soal kontrol. Dengan memahami struktur sosial, hukum, agama, dan tradisi Timur, Barat bisa lebih mudah menaklukkan dan mempertahankan kekuasaan kolonialnya.

Dengan demikian, kolonialisme tidak hanya memperluas wilayah politik Barat, tetapi juga membentuk cara pandang Barat terhadap Timur. Orientalisme lahir bukan sekadar dari rasa ingin tahu akademis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi dominasi global.

Tokoh-Tokoh Penting dalam Orientalisme

Edward Said dan Kritik Orientalisme

Edward Said adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam mengubah makna orientalisme. Melalui bukunya Orientalism (1978), ia mengkritik keras cara Barat membangun citra tentang Timur. Menurut Said, orientalisme adalah wacana yang digunakan Barat untuk menegaskan superioritasnya atas Timur.

Said berargumen bahwa Barat menciptakan “Timur” sebagai konstruksi imajiner. Timur digambarkan sebagai sesuatu yang berbeda, asing, eksotik, penuh misteri, namun juga lemah, terbelakang, dan membutuhkan bimbingan Barat. Gambaran ini bukan sekadar pandangan ilmiah, tetapi bagian dari ideologi yang menopang kolonialisme.

Kritik Said mengguncang dunia akademik, karena ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah netral. Bahkan kajian yang tampak ilmiah sekalipun bisa menyimpan bias kekuasaan. Sejak itu, banyak kajian pascakolonial yang mengkaji bagaimana wacana Barat tentang Timur membentuk identitas, budaya, dan politik global.

Selain memberikan kritik, Edward Said juga membuka ruang bagi para intelektual dari dunia Timur untuk berbicara dan mendefinisikan dirinya sendiri. Ia menekankan pentingnya melawan narasi tunggal Barat tentang Timur dan membangun representasi alternatif yang lebih adil.

Pemikir-Pemikir Barat Klasik tentang Timur

Sebelum Edward Said melontarkan kritiknya, orientalisme sudah lama berkembang di kalangan sarjana Barat klasik. Para orientalis pada masa itu memiliki peran besar dalam memperkenalkan budaya, sastra, dan agama Timur ke dunia Barat, meskipun sering dengan sudut pandang yang penuh bias.

Salah satu tokoh penting adalah Silvestre de Sacy (1758–1838), seorang ahli bahasa Arab asal Prancis. Ia dianggap sebagai bapak orientalisme modern karena banyak menyusun kamus, tata bahasa Arab, serta menerjemahkan teks-teks klasik Timur Tengah. Karya-karyanya digunakan secara luas oleh generasi orientalis berikutnya, terutama dalam konteks kolonial Prancis di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Selain itu, ada William Jones (1746–1794), seorang sarjana Inggris yang menguasai banyak bahasa, termasuk Sanskerta. Jones mendirikan Asiatic Society of Bengal dan menerjemahkan karya sastra India kuno ke dalam bahasa Inggris. Ia membuka jalan bagi kajian kesusastraan India, sekaligus memperkuat pengaruh Inggris di India melalui pemahaman hukum dan tradisi masyarakat setempat.

Tokoh lain adalah Ernest Renan (1823–1892), seorang filolog Prancis yang banyak menulis tentang agama Semit, khususnya Islam. Renan sering dipandang problematis karena pandangannya yang bias dan rasis terhadap masyarakat Timur, menggambarkan mereka sebagai statis dan kurang rasional dibandingkan orang Barat.

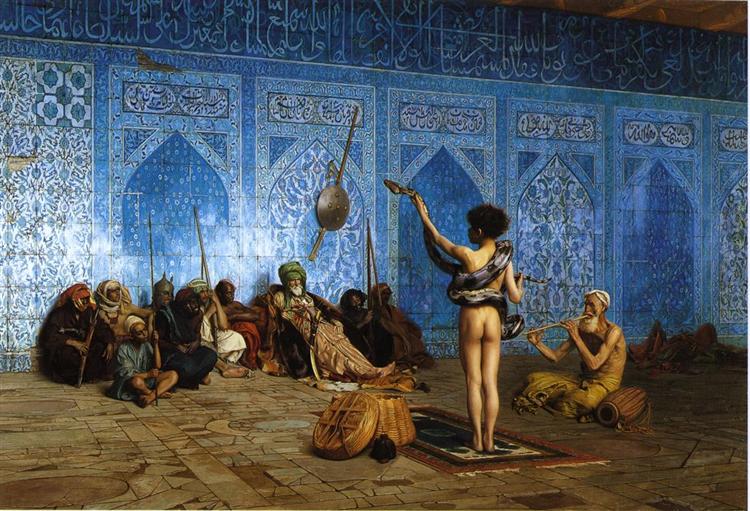

Di luar tokoh-tokoh ini, banyak juga seniman, pelukis, dan penulis Eropa yang menciptakan imaji tentang Timur. Misalnya, lukisan-lukisan orientalis abad ke-19 yang menggambarkan harem, pasar Timur, atau masjid dengan gaya eksotis. Walaupun indah secara estetika, karya-karya itu sering kali tidak realistis dan lebih merefleksikan fantasi Barat ketimbang realitas kehidupan Timur.

Dari tokoh-tokoh klasik ini, kita bisa melihat bahwa orientalisme sejak awal bukan sekadar penelitian ilmiah yang netral, melainkan sarat dengan kepentingan kolonial, stereotip budaya, dan konstruksi imajiner tentang Timur. Mereka meletakkan dasar bagi cara pandang Barat yang bertahan hingga berabad-abad kemudian.

Orientalisme dalam Bidang Ilmu Pengetahuan

Orientalisme dalam Sastra

Sastra adalah salah satu bidang yang paling banyak dipengaruhi orientalisme. Sejak abad ke-18 hingga ke-19, banyak penulis Eropa menggunakan Timur sebagai latar cerita, karakter, atau simbol untuk menggambarkan sesuatu yang eksotis, romantis, atau bahkan menakutkan. Timur sering kali tidak digambarkan sebagaimana adanya, melainkan melalui lensa imajinasi Barat.

Contoh yang paling terkenal adalah karya-karya sastra Inggris, seperti Arabian Nights atau One Thousand and One Nights (Seribu Satu Malam) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Kisah-kisah ini dipenuhi dengan keajaiban, istana mewah, jin, dan petualangan yang meneguhkan gambaran Timur sebagai tempat misterius dan penuh fantasi.

Selain itu, para penulis seperti Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, dan Victor Hugo sering menggunakan elemen Timur dalam puisi-puisi mereka. Byron, misalnya, menulis The Giaour dan The Bride of Abydos, yang menggambarkan dunia Timur dengan nuansa romantis sekaligus tragis. Namun, representasi itu sering kali mengandung stereotip: Timur sebagai dunia yang penuh gairah, tetapi juga penuh kekerasan dan keprimitifan.

Orientalisme dalam sastra tidak hanya soal hiburan, tetapi juga berfungsi ideologis. Dengan menggambarkan Timur sebagai “yang lain”, sastra Eropa secara tidak langsung meneguhkan superioritas budaya Barat. Timur ditampilkan sebagai sesuatu yang harus dipahami, ditaklukkan, atau bahkan dikendalikan.

Namun, ada juga sisi positifnya. Tanpa orientalisme, mungkin banyak teks klasik dari Timur tidak akan dikenal di Barat. Penerjemahan karya-karya Arab, Persia, dan India ke bahasa Eropa membuka jendela baru bagi sastra dunia. Hanya saja, penerimaan ini tetap dibungkus dalam bingkai wacana kolonial.

Sastra orientalis dengan demikian bukan sekadar catatan imajinatif, tetapi juga arena di mana politik representasi bekerja. Ia menunjukkan bagaimana Barat membangun gambaran tentang Timur, bukan berdasarkan realitas, tetapi berdasarkan kebutuhan dan imajinasi mereka sendiri.

Orientalisme dalam Sejarah dan Antropologi

Bidang sejarah dan antropologi juga menjadi bagian penting dari perkembangan orientalisme. Banyak orientalis menulis sejarah dunia Timur dengan perspektif Barat, yang sering kali merendahkan pencapaian masyarakat Timur dan menonjolkan peran Barat sebagai penyelamat atau pengubah peradaban.

Dalam sejarah, misalnya, banyak karya orientalis menggambarkan peradaban Islam hanya sebagai pewaris Yunani kuno, tanpa memberikan pengakuan penuh terhadap kontribusi asli ilmuwan Muslim dalam bidang sains, filsafat, dan seni. Seolah-olah, Timur hanyalah “penjaga sementara” warisan Yunani yang kemudian “dihidupkan kembali” oleh Barat. Pandangan ini jelas bias dan mengabaikan fakta sejarah.

Dalam antropologi, orientalisme tampak melalui studi masyarakat Timur yang dianggap “primitif” atau “tradisional”. Para antropolog kolonial sering menggambarkan struktur sosial, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat Timur dengan cara yang menekankan perbedaan mereka dari Barat. Alih-alih memahami dari perspektif internal, kajian itu sering dilakukan dengan sikap menghakimi dan superior.

Contohnya adalah studi tentang masyarakat Afrika dan Asia yang dilakukan oleh para misionaris atau pejabat kolonial. Mereka menulis laporan etnografi yang detail, tetapi tujuan akhirnya bukan hanya untuk memahami, melainkan juga untuk mengendalikan. Pengetahuan antropologis ini digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengatur hukum, perpajakan, hingga strategi politik.

Kritik terhadap orientalisme dalam bidang sejarah dan antropologi muncul ketika banyak sarjana menyadari bahwa penulisan sejarah versi Barat sering kali tidak netral, melainkan sarat kepentingan. Oleh karena itu, muncul upaya dekolonisasi sejarah, yaitu menulis sejarah dari sudut pandang masyarakat Timur sendiri.

Dengan kata lain, orientalisme dalam sejarah dan antropologi memberikan sumbangan besar bagi pengetahuan global, tetapi sekaligus membentuk citra yang tidak seimbang antara Barat dan Timur. Ia lebih sering menjadi alat hegemoni daripada refleksi objektif.

Orientalisme dalam Kajian Agama

Kajian agama merupakan salah satu fokus utama orientalisme, terutama Islam. Sejak awal, banyak orientalis tertarik mempelajari teks-teks keagamaan Timur untuk memahami sekaligus mengontrol masyarakat yang mereka jajah.

Islam, misalnya, dipelajari melalui pendekatan filologis dan historis. Para orientalis menerjemahkan Al-Qur’an, Hadis, serta literatur klasik Islam ke dalam bahasa Eropa. Namun, sering kali terjemahan ini dilakukan dengan bias yang menekankan sisi kontroversial atau melemahkan citra Islam. Al-Qur’an misalnya, diterjemahkan bukan untuk tujuan ibadah, tetapi untuk kepentingan akademis dan bahkan misionaris.

Selain Islam, orientalis juga mempelajari agama-agama India (Hindu dan Buddha) serta agama-agama Tiongkok (Konfusianisme dan Taoisme). Mereka mengkaji teks-teks klasik seperti Weda, Bhagavad Gita, dan Sutra Buddha. Hasil kajian ini memperkenalkan filsafat dan spiritualitas Timur ke Barat, tetapi sering kali dengan interpretasi yang disesuaikan dengan kerangka berpikir Barat.

Yang menarik, banyak orientalis berperan ganda: sebagai ilmuwan sekaligus agen kolonial. Studi agama bukan sekadar penelitian ilmiah, tetapi juga strategi untuk memahami keyakinan masyarakat jajahan, sehingga lebih mudah dikendalikan. Misionaris Kristen, misalnya, menggunakan hasil kajian orientalis untuk menyusun strategi penyebaran agama mereka.

Namun, tidak semua orientalis memandang negatif. Beberapa di antaranya benar-benar tertarik pada nilai spiritual Timur dan berusaha memperkenalkan filsafatnya ke Barat. Misalnya, Schopenhauer sangat terinspirasi oleh filsafat India, sementara banyak penulis abad ke-19 tertarik pada ajaran Buddha sebagai alternatif dari kekakuan agama Kristen Eropa.

Dengan demikian, orientalisme dalam kajian agama memiliki dua sisi: di satu sisi memperkenalkan kekayaan spiritual Timur ke dunia, tetapi di sisi lain seringkali menjadi alat kolonialisme dan dominasi ideologis.

Kritik terhadap Orientalisme

Pandangan Dunia Timur terhadap Orientalisme

Seiring berkembangnya kesadaran pascakolonial, banyak intelektual dari dunia Timur mulai mengkritik orientalisme. Mereka melihat bahwa orientalisme tidak hanya soal kajian akademis, melainkan juga alat dominasi. Dunia Timur sering kali merasa diperlakukan bukan sebagai subjek yang berdaulat, tetapi sebagai objek yang diteliti, dinilai, dan ditafsirkan oleh orang Barat.

Salah satu kritik utama adalah bahwa orientalisme merampas suara masyarakat Timur. Alih-alih membiarkan mereka berbicara tentang dirinya sendiri, orientalisme justru menghadirkan Timur melalui kacamata Barat. Akibatnya, citra Timur di mata dunia dibentuk oleh narasi eksternal yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, orientalisme dianggap mengekalkan stereotip. Timur digambarkan sebagai dunia yang penuh konflik, fanatisme, kemunduran, atau sensualitas. Gambaran ini masih sering kita temui dalam film Hollywood, berita media Barat, maupun literatur populer. Dampaknya, dunia Timur sering diposisikan secara inferior dalam percaturan global.

Intelektual dari dunia Islam, India, dan Asia Timur banyak menyoroti hal ini. Mereka menuntut agar kajian tentang Timur tidak lagi dimonopoli Barat, melainkan juga melibatkan perspektif internal. Konsep “dekolonisasi pengetahuan” menjadi penting, yaitu membebaskan ilmu pengetahuan dari dominasi kolonial dan memberikan ruang bagi suara masyarakat lokal.

Dengan kritik ini, orientalisme tidak lagi diterima begitu saja sebagai ilmu netral, tetapi ditantang dan direvisi. Dunia Timur kini lebih aktif dalam mendefinisikan identitasnya sendiri dan melawan narasi hegemonik yang diwariskan orientalisme.

Dampak Negatif Orientalisme bagi Dunia Timur

Orientalisme tidak hanya sebatas wacana akademik, tetapi juga berdampak nyata terhadap dunia Timur dalam banyak aspek. Dampak ini muncul terutama karena representasi Timur yang dibangun oleh orientalis sering kali bias, tidak seimbang, dan penuh stereotip.

Salah satu dampak utamanya adalah distorsi identitas budaya. Timur digambarkan sebagai dunia yang eksotik, terbelakang, atau bahkan barbar, sehingga masyarakat Timur sering kali merasa identitas mereka dirampas dan disalahartikan. Misalnya, dunia Arab sering digambarkan hanya sebatas gurun pasir, konflik, dan fanatisme agama, padahal kenyataannya memiliki sejarah panjang tentang ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban maju.

Dampak lain adalah pengaruh pada kebijakan kolonial. Pengetahuan orientalis sering digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengendalikan masyarakat jajahan. Misalnya, hukum adat dan hukum Islam di banyak wilayah Asia dan Afrika dipelajari bukan untuk dipahami secara utuh, tetapi untuk dimanipulasi demi memperkuat kontrol politik Barat. Hal ini membuat masyarakat lokal kehilangan otoritas atas hukum dan tradisi mereka sendiri.

Selain itu, orientalisme juga berdampak pada pola pikir masyarakat Timur. Karena terus-menerus direpresentasikan secara inferior, sebagian masyarakat Timur mengalami apa yang disebut “inferioritas budaya”—merasa bahwa peradaban mereka lebih rendah dibandingkan Barat. Akibatnya, banyak negara pascakolonial mengalami krisis identitas, di mana mereka terjebak antara mempertahankan tradisi lokal atau meniru Barat demi dianggap modern.

Dalam ranah modern, orientalisme masih berpengaruh melalui media massa. Film-film Hollywood, berita internasional, hingga iklan global sering menampilkan citra Timur yang bias. Misalnya, karakter “teroris Muslim” atau “wanita Timur yang tertindas” menjadi gambaran klise yang terus diproduksi. Representasi ini tidak hanya memengaruhi pandangan Barat terhadap Timur, tetapi juga memengaruhi cara Timur memandang dirinya sendiri.

Dengan demikian, orientalisme telah meninggalkan warisan yang panjang: mulai dari distorsi identitas, manipulasi hukum, krisis budaya, hingga dominasi narasi global. Dampak-dampak inilah yang mendorong lahirnya gerakan intelektual pascakolonial untuk melawan dan merebut kembali suara masyarakat Timur.

Orientalisme dan Kolonialisme

Orientalisme sebagai Alat Politik Penjajahan

Orientalisme sangat erat kaitannya dengan kolonialisme. Sejak abad ke-18, studi orientalis berkembang seiring dengan ekspansi kolonial bangsa Eropa. Kajian tentang bahasa, budaya, hukum, dan agama masyarakat Timur tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga sebagai strategi politik untuk mempermudah penjajahan.

Sebagai contoh, ketika Inggris menjajah India, mereka mendirikan pusat-pusat studi orientalis yang melatih pejabat kolonial agar memahami hukum adat, struktur sosial, dan agama Hindu maupun Islam. Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk membuat kebijakan yang bisa mengendalikan masyarakat lokal tanpa menimbulkan perlawanan besar.

Begitu juga di Mesir, ketika Napoleon Bonaparte melakukan invasi pada tahun 1798, ia membawa rombongan besar ilmuwan dan orientalis. Hasil kajian mereka dituangkan dalam karya monumental Description de l’Égypte, yang tidak hanya mendokumentasikan warisan Mesir kuno, tetapi juga memberikan peta pengetahuan detail yang berguna bagi administrasi kolonial Prancis.

Orientalisme juga berperan dalam membangun legitimasi moral kolonialisme. Dengan menggambarkan Timur sebagai masyarakat terbelakang, irasional, atau tidak mampu memimpin dirinya sendiri, Barat membenarkan misi kolonialnya sebagai “mission civilisatrice” atau misi peradaban. Dengan kata lain, penjajahan dianggap sebagai “kebaikan” untuk membawa modernitas ke Timur.

Di sinilah orientalisme berubah dari ilmu pengetahuan menjadi alat ideologi. Ia tidak hanya mendeskripsikan Timur, tetapi juga membentuk citra Timur yang sesuai dengan kepentingan kolonial. Pengetahuan menjadi kekuasaan—sebuah alat yang digunakan untuk mendominasi dan menguasai.

Hubungan Kekuasaan antara Barat dan Timur

Orientalisme tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan. Hubungan antara Barat dan Timur selalu ditandai oleh ketidaksetaraan, di mana Barat menempatkan dirinya sebagai subjek yang aktif, sementara Timur sebagai objek yang pasif.

Barat memandang dirinya sebagai pusat peradaban modern: rasional, ilmiah, demokratis, dan unggul secara teknologi. Sementara itu, Timur digambarkan sebagai dunia yang statis, emosional, mistis, dan penuh konflik internal. Perbedaan ini tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi dibentuk melalui narasi orientalis yang sarat kepentingan politik.

Hubungan kekuasaan ini tampak jelas dalam cara pengetahuan diproduksi. Barat yang menulis, meneliti, dan mendokumentasikan, sementara Timur hanya “dijadikan bahan” untuk penelitian. Bahkan ketika tokoh-tokoh Timur berbicara, suara mereka sering kali diabaikan atau disaring melalui interpretasi Barat.

Dalam konteks kolonial, ketidaksetaraan ini semakin nyata. Pengetahuan tentang bahasa, hukum, dan adat Timur digunakan untuk mengontrol masyarakat jajahan. Bahkan, dalam seni dan sastra, citra Timur dibentuk bukan berdasarkan realitas, tetapi berdasarkan imajinasi Barat yang memperkuat stereotip.

Pasca-kolonial, hubungan kekuasaan ini tetap berlangsung dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, dalam media internasional, Timur masih sering digambarkan dengan cara yang negatif atau simplistis. Dunia Islam, misalnya, sering diidentikkan dengan konflik dan terorisme, sementara kontribusinya dalam ilmu pengetahuan atau seni jarang diangkat.

Dengan demikian, orientalisme bukan sekadar studi budaya, tetapi juga arena pertarungan kekuasaan. Ia menunjukkan bagaimana pengetahuan bisa digunakan untuk mendominasi, membentuk citra, dan mengatur hubungan global.

Perkembangan Orientalisme di Era Modern

Transformasi Kajian Orientalisme

Seiring berakhirnya era kolonial, orientalisme mengalami transformasi besar. Kritik Edward Said pada tahun 1978 menjadi titik balik yang membuat banyak sarjana mulai mempertanyakan netralitas kajian orientalis. Orientalisme tidak lagi diterima begitu saja sebagai ilmu yang objektif, melainkan dilihat sebagai bagian dari wacana kolonial yang perlu direvisi.

Di era modern, banyak kajian orientalis yang beralih dari pendekatan filologis dan historis ke pendekatan multidisipliner. Studi tentang Timur kini melibatkan antropologi kritis, studi budaya, kajian media, hingga teori pascakolonial. Fokusnya bukan hanya pada teks-teks klasik, tetapi juga pada bagaimana Timur direpresentasikan dalam film, televisi, dan literatur populer.

Selain itu, peran masyarakat Timur sendiri semakin besar. Jika dulu suara mereka hampir tidak terdengar, kini banyak intelektual Timur yang aktif menulis, meneliti, dan melawan narasi orientalis. Mereka menghadirkan perspektif internal yang lebih autentik, sehingga wacana tentang Timur tidak lagi dimonopoli Barat.

Di sisi lain, ada juga upaya rekonsiliasi. Beberapa sarjana Barat mencoba membangun dialog yang lebih setara dengan dunia Timur, mengakui kesalahan masa lalu, dan mencari cara baru untuk memahami perbedaan budaya. Orientalisme modern lebih menekankan kolaborasi, bukan dominasi.

Transformasi ini menunjukkan bahwa orientalisme bukan ilmu mati. Ia terus berkembang, dikritik, dan diredefinisi sesuai dengan dinamika global. Dari ilmu kolonial, ia berubah menjadi medan perdebatan intelektual yang terbuka bagi berbagai perspektif.

Peran Media dalam Penyebaran Orientalisme

Jika pada abad ke-18 hingga ke-19 orientalisme disebarkan melalui buku, seni lukis, dan laporan kolonial, maka di era modern media massa memainkan peran utama. Film, televisi, dan berita menjadi sarana yang sangat kuat dalam membentuk citra Timur di mata dunia.

Salah satu contohnya adalah film Hollywood. Sejak lama, Timur sering digambarkan dalam film-film Barat sebagai tempat eksotis namun berbahaya. Karakter Arab, misalnya, sering muncul sebagai teroris, penguasa otoriter, atau pedagang licik. Wanita Timur digambarkan sebagai sosok sensual yang tertindas. Representasi ini memperkuat stereotip orientalis yang sudah ada sejak abad ke-19.

Selain film, media berita internasional juga memainkan peran penting. Berita tentang dunia Timur, terutama dunia Islam, sering didominasi oleh isu perang, terorisme, dan konflik politik. Jarang sekali media menyoroti aspek positif, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, seni, atau budaya. Akibatnya, masyarakat Barat membentuk pandangan yang sempit tentang Timur.

Namun, era digital membawa perubahan. Media sosial memungkinkan masyarakat Timur sendiri untuk bersuara dan melawan narasi orientalis. Banyak kreator konten, jurnalis independen, dan aktivis yang menggunakan internet untuk menunjukkan realitas berbeda dari stereotip media arus utama.

Dengan demikian, peran media dalam penyebaran orientalisme bersifat ambivalen. Di satu sisi, media memperkuat citra negatif dan bias tentang Timur. Tetapi di sisi lain, media modern juga membuka ruang baru bagi masyarakat Timur untuk merebut kembali narasi mereka.

Post-Orientalisme dan Kajian Kontemporer

Kritik Pasca-Said

Setelah Edward Said mempopulerkan kritik orientalisme, lahirlah gelombang baru yang disebut post-orientalisme. Para sarjana dalam aliran ini mencoba melanjutkan kritik Said, sekaligus memperbaiki kelemahan dalam teorinya.

Salah satu kritik terhadap Said adalah bahwa ia terlalu menekankan dominasi Barat, seolah-olah masyarakat Timur hanya pasif dan tidak punya suara. Padahal, dalam kenyataannya, masyarakat Timur juga aktif berinteraksi, merespons, bahkan memengaruhi pandangan Barat. Dengan kata lain, hubungan Barat-Timur lebih kompleks daripada sekadar dominasi sepihak.

Post-orientalisme berusaha melihat dinamika itu secara lebih seimbang. Misalnya, bagaimana budaya Timur memengaruhi seni, sastra, dan filsafat Barat. Atau bagaimana masyarakat Timur menggunakan media modern untuk melawan stereotip orientalis.

Selain itu, post-orientalisme juga menyoroti peran globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, batas antara Barat dan Timur tidak lagi setegas dulu. Pertukaran budaya, migrasi, dan teknologi membuat citra Timur lebih cair dan beragam.

Dengan demikian, post-orientalisme bukan hanya kritik terhadap orientalisme klasik, tetapi juga upaya membangun pendekatan baru yang lebih adil, inklusif, dan reflektif terhadap kompleksitas dunia modern.

Kajian Alternatif dari Perspektif Timur

Salah satu perkembangan penting pasca-orientalisme adalah munculnya kajian alternatif dari perspektif Timur. Jika selama berabad-abad Timur digambarkan oleh Barat, kini masyarakat Timur sendiri mulai mengambil alih wacana itu dan menulis tentang dirinya dengan suara autentik.

Banyak sarjana, penulis, dan seniman dari dunia Islam, India, Asia Timur, dan Afrika yang kini aktif menghasilkan karya yang menantang stereotip orientalis. Mereka menulis sejarah dari sudut pandang lokal, menggambarkan pengalaman kolonial, dan menekankan kontribusi budaya mereka terhadap peradaban dunia.

Contohnya adalah karya Amin Maalouf, penulis asal Lebanon, yang menulis sejarah dunia Islam dengan perspektif yang lebih seimbang. Atau intelektual seperti Gayatri Spivak dan Homi Bhabha, yang mengembangkan teori pascakolonial untuk menyoroti bagaimana suara masyarakat terjajah sering kali terpinggirkan.

Selain itu, kajian feminis dari dunia Timur juga sangat penting. Banyak sarjana perempuan Muslim, Hindu, atau Buddha yang menolak gambaran orientalis tentang “wanita Timur yang tertindas”. Mereka menunjukkan bahwa perempuan Timur memiliki peran aktif dalam masyarakat, dan representasi orientalis hanyalah konstruksi yang tidak sesuai dengan realitas.

Dengan munculnya perspektif ini, kajian tentang Timur menjadi lebih beragam. Tidak lagi hanya satu arah dari Barat ke Timur, tetapi dialog dua arah yang lebih setara. Hal ini membuka peluang bagi pemahaman yang lebih adil dan inklusif tentang dunia Timur dalam konteks global.

Orientalisme dalam Konteks Globalisasi

Globalisasi dan Citra Timur di Barat

Globalisasi telah mengubah wajah dunia secara drastis, termasuk dalam hal representasi Timur di Barat. Jika pada era kolonial Timur hanya digambarkan melalui buku, lukisan, atau laporan pejabat kolonial, kini citra Timur menyebar luas melalui film, musik, internet, dan media sosial. Namun, meskipun teknologi berubah, warisan orientalisme tetap kuat dalam cara Barat memandang Timur.

Di satu sisi, globalisasi membuat budaya Timur lebih dikenal. Film Bollywood, musik K-pop, anime Jepang, hingga kuliner Asia kini mendunia. Budaya populer dari Timur menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Barat, sehingga menciptakan gambaran baru yang lebih positif dan beragam. Timur tidak lagi hanya identik dengan konflik atau keterbelakangan, tetapi juga dengan kreativitas, gaya hidup modern, dan inovasi teknologi.

Namun, di sisi lain, globalisasi juga memperkuat stereotip lama. Media internasional masih sering menampilkan Timur sebagai wilayah yang penuh ketidakstabilan politik, terorisme, atau kemiskinan. Ketika ada konflik di Timur Tengah, berita itu menjadi sorotan besar, sementara keberhasilan masyarakat Timur dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau ekonomi jarang mendapat perhatian yang sama.

Selain itu, globalisasi juga menimbulkan fenomena “komodifikasi budaya”. Unsur-unsur budaya Timur sering diambil, disesuaikan, bahkan dikomersialisasi tanpa memperhatikan konteks aslinya. Misalnya, yoga yang berasal dari tradisi spiritual India kini banyak dipraktikkan di Barat hanya sebagai olahraga kebugaran, terlepas dari makna filosofisnya.

Dengan demikian, globalisasi menciptakan ambivalensi dalam representasi Timur. Di satu sisi membuka peluang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Timur ke dunia, tetapi di sisi lain tetap melestarikan warisan orientalis yang bias. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun pemahaman yang lebih adil, di mana Timur tidak hanya dilihat sebagai objek konsumsi, tetapi juga sebagai subjek yang berdaulat dalam globalisasi.

Dialog Antarperadaban sebagai Alternatif

Sebagai respons terhadap warisan orientalisme, banyak intelektual dan pemimpin dunia menyerukan pentingnya dialog antarperadaban. Alih-alih mempertahankan narasi yang memisahkan Barat dan Timur sebagai dua kutub yang saling bertentangan, dialog menawarkan jalan baru: kerja sama, saling memahami, dan berbagi nilai.

Dialog antarperadaban bukan sekadar pertemuan formal antara pemimpin negara, tetapi juga melibatkan pertukaran budaya, akademik, dan masyarakat sipil. Melalui dialog ini, stereotip yang diciptakan orientalisme bisa dilawan dengan pengalaman nyata yang lebih beragam. Misalnya, pertukaran pelajar, kolaborasi seni, atau forum akademik internasional yang menghadirkan suara dari kedua belah pihak.

Beberapa organisasi internasional, seperti UNESCO, telah mendorong konsep ini sebagai alternatif dari benturan peradaban (clash of civilizations) yang dipopulerkan Samuel Huntington. Gagasan dialog menekankan bahwa perbedaan budaya bukanlah ancaman, melainkan sumber kekayaan dan peluang untuk belajar satu sama lain.

Bagi dunia Timur, dialog antarperadaban adalah kesempatan untuk menampilkan dirinya secara autentik, bukan melalui lensa orientalis. Bagi Barat, dialog adalah kesempatan untuk memperluas pemahaman dan mengurangi bias. Dengan demikian, orientalisme tidak harus berlanjut sebagai warisan negatif, tetapi bisa diatasi melalui interaksi yang lebih setara.

Kesimpulan: Orientalisme dalam Perspektif Sejarah

Orientalisme adalah salah satu wacana paling berpengaruh dalam sejarah hubungan antara Barat dan Timur. Ia lahir dari rasa ingin tahu, kebutuhan ilmiah, sekaligus kepentingan kolonial. Dari studi bahasa dan agama hingga representasi sastra dan media modern, orientalisme membentuk citra Timur di mata dunia—sebuah citra yang tidak selalu sesuai dengan realitas.

Meskipun banyak orientalis yang benar-benar berjasa dalam memperkenalkan budaya Timur ke Barat, orientalisme juga meninggalkan warisan problematis. Ia mengekalkan stereotip, memperkuat dominasi kolonial, dan merampas suara masyarakat Timur. Kritik Edward Said membuka mata dunia bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar netral, melainkan sering kali sarat kepentingan politik.

Namun, orientalisme bukanlah wacana yang statis. Di era modern dan pasca-orientalisme, banyak upaya dilakukan untuk memperbaiki ketidakadilan ini. Munculnya intelektual Timur, globalisasi budaya, serta dialog antarperadaban menunjukkan bahwa masa depan hubungan Barat-Timur bisa lebih setara.

Akhirnya, memahami orientalisme adalah memahami dinamika sejarah panjang hubungan kekuasaan, representasi, dan identitas. Ia mengajarkan bahwa cara kita melihat “yang lain” selalu memengaruhi cara kita membangun dunia bersama. Dengan kesadaran ini, kita bisa bergerak menuju dunia yang lebih adil, inklusif, dan saling menghargai.